Gleich drei Schlösser und einen barocken Schlosspark hat es zu bieten.

Viele Schlösser und Residenzen des 17. und 18. Jahrhunderts hatten das Schloss, den Park und die Stadt Versailles als Vorbild. Dabei wurde oft – aber nicht immer – die Architektur, besonders aber die Lebensart der französischen Könige und das Konzentrieren des Hofstaats an einem Ort zu imitieren versucht. Vielerorts wurde das Vorbild in neuer Formensprache interpretiert und neue große Kunstwerke geschaffen

Über fast zwei Kilometer erstrecken sich die Schlösser Schleißheims. Schloss Schleißheim war einst Sommerresidenz der bayerischen Kurfürsten und gehört zu den bedeutendsten Barockanlagen Deutschlands.

AHA! Cool...

Machtfülle der Wittelsbacher - drei Schlösser!

Das Alte Schloss im Westen (1616), über das Neue Schloss gleich im Anschluss (1719) und weit im Osten der Anlage liegende Schloss Lustheim (1685) zeugen als kurfürstliche Land- und Lustschlösser von der steigenden Machtfülle der Wittelsbacher.

Drei Schlösser Schleissheim

Die Gründung der Schlossanlage Schleißheim geht auf Herzog Wilhelm V. von Bayern zurück, der die in einsamer Moorgegend gelegene Schwaige Schleißheim mit Ihrer Margaretenkapelle dem Freisinger Domkapitel für eine hohe Summe abhandeln konnte. Das Ensemble aus Neuem Schloss, Altem Schloss, Schloss Lustheim und der weitläufigen barocken Gartenanlage führt bis heute höfische Architektur und Gartenkunst des 17. und 18. Jahrhunderts eindrucksvoll vor Augen.

Das Alte Schloss

Das Gelände, auf dem sich heute die Schlossanlage befindet, gehörte einst dem Freisinger Domkapitel. Herzog Wilhelm V. von Bayern erwarb 1597 das Gut, auf dem sich auch die Margartenkapelle befand, vom Freisinger Gremium der katholischen Bischofskirche. Kurz darauf zog sich der Herzog aus der Regierung zurück und übertrug seine Aufgaben an seinen Sohn Maximilian I. Wilhelm widmete sich seitdem der Erweiterung Schleißheims.

Von 1598 an ließ er ein Herrenhaus errichten. Rings um das Gelände entstanden kleine Kapellen. Später folgten ein Gestüt und weitere Wirtschaftshäuser, in denen Bier und Käse hergestellt wurden. Herzog Maximilian I. erwarb 1616 das Gelände von seinem Vater Wilhelm. Ein Jahr später veranlasste Maximilian, dass das Herrenhaus durch ein Schloss, dem heutigen Alten Schloss, ersetzt wurde. 1623 wurde das Alte Schloss fertig gestellt.

Auf den Herzog Maximilian I. folgte Ferdinand Maria, der älteste Sohn Maximilian I. Nach dem Tod Ferdinand Marias lenkte dessen Sohn Maximilian II. Emanuel die Geschicke Bayerns. Unter dem neuen Kurfürsten Max Emanuel erlebte die Schlossanlage ihre Blütezeit.

Das Neue Schloss

An der Schwelle zum 18. Jahrhundert hegte Maximilians Enkel Kurfürst Max Emanuel ehrgeizige Kaiserpläne. Um in dieser Position angemessen residieren zu können, veranlasste er 1701 den Bau des Neuen Schlosses, das glanzvolle barocke Zentrum der Schlossanlage. Der Spanische Erbfolgekrieg zerschlug jedoch seine Erwartungen. Nach seiner Niederlage wurde er ins Exil verbannt und die Arbeiten in Schleißheim zunächst beendet.

Zurück in Bayern musste Max Emanuel beim Weiterbau große Abstriche vom ursprünglichen – äußerst pompösen – vierflügeligen Konzept machen. Die prunkvolle Innenausstattung der Schauräume schufen bedeutende zeitgenössische Künstler wie Johann Baptist Zimmermann, Cosmas Damian Asam oder Jacopo Amigoni. Unter Leo von Klenze erfolgten im Jahre 1819 verschiedene Umgestaltungen der Fassade im klassizistischen Stil.

Das Neue Schloss wurde von den Wittelsbachern nie richtig "bewohnt", es wird heute vom Freistaat Bayern für die Museen und gelegentlich für repräsentative Veranstaltungen genutzt.

Schloss Lustheim

Bereits 1685 hatte der prunkbegeisterte Max Emanuel zu seiner Hochzeit mit der Kaisertochter Maria Antonia im Schlosspark Schloss Lustheim im spätbarocken Stil erbauen lassen. Beim Entwurf des Schlosses ließ sich Zuccalli von italienischen Casino-Bauten anregen, die seit dem frühen 16. Jahrhundert an verschiedensten Orten außerhalb der Residenzen entstanden waren.

Mit einer Distanz von etwa 1300 Metern zum (Alten) Schloss in dessen Mittelachse platziert, sollte Lustheim das Zentrum einer eigenen Gartenanlage bilden. Dass ihm gleichzeitig die Funktion eines "point de vue" zukam, ergab sich nebenbei. (Gartenkunst: "point de vue" - Blickfang am Endes des Weges). Wichtig war dem Kurfürsten offensichtlich die Anlage eines kleinen Saales (Belvedere) ganz oben über dem Dach des Mitteltrakts. Er bot weite Aussicht in die Landschaft und die von Jagdschneisen bzw. Mail-Bahnen durchzogenen nahen Wälder.

Heute befindet sich in den Räumen des Schlösschens eine ausgezeichnete Sammlung Meißner Porzellan aus der Blütezeit der Manufaktur im 18. Jahrhundert.

"Point de vue" mit Jagdschloss Lustheim

Unglaublich

Kleinste Schafrasse der Welt

Die Schafe Max-Emanuel, Therese Kunigunde, Renatus, Wilhelm und Maria-Antonia haben nicht nur ungewöhnliche Namen, sondern auch eine ganze besondere Aufgabe: Sie sind die adeligen Schafe von Schloss Schleißheim. Sie sind so genannte „Quessontschafe“ und stellen eine sehr seltene Schafrasse dar, die im Übrigen die kleinste Welt ist. Die sogenannten Schloss-Schaferl arbeiten in den Obstgärten (ca. 700 Obstbäume) als lebende Rasenmäher. Zwischen uralten Apfel-, Birnen und Zwetschgenbäumen fühlt sich die tierisch Herde ziemlich wohl.

Quessont Schaf

„Es ist natürlich klar, dass die derzeit vorhandenen fünf kleinen Schafe nicht die ganzen Obstwiesen beweiden können, doch auf der gegenwärtig beweiden Fläche zeigen sich schon erste bemerkenswerte Erfolge: Das sonst gerade in den Obstanlagen herrschende Wühlmausproblem, hat sich durch die Schafbeweidung eklatant verbessert und die Schafe sehen die Stockaustriebe (das sind die Wildaustriebe, die oft unterhalb der Veredelungsstelle eines Obstbaumes austreiben und sonst manuell entfernt werden müssten) als absolute Delikatesse an.

Die Obstgärten von Schloss Schleißeim bei München bergen, gleich einer „Obstarche“, einen einzigartigen Schatz, uralter und oft schon fast ausgestorbener Apfel-, Birnen- und Zwetschgensorten. Das Obst dieser Anlagen gelangt ab September vor Ort in den Verkauf und wird in der Schlossbrennerei destilliert. Seit diesem Frühjahr helfen die lebenden Mähroboter mit, die Anlagen nachhaltig zu bewirtschaften.

Außerdem sind die seltenen kleinen Schafe mit ihren zur Körpergröße etwas überdimensioniert wirkenden Hörnern, natürlich echter auch ein „Hingucker“, für Besucher, die sich in die, zumindest unter der Woche, partiell zugängliche Obstanlage „verirren“. „Unsere neuen Mitarbeiter mit den für diese Jahreszeit doch etwas warmen Wollpullovern sind ansonsten absolut genügsam und benötigen eigentlich nur einen kleinen Stall, frisches Wasser und einen Salzleckstein. Da die Rasse ursprünglich von einer französischen Atlantikinsel stammt, können sie auch im Winter eingesetzt werden.

Was gibt es Prickelndes zu sehen...

Der Schlosspark

Der Schleißheimer Garten mit seinen begrenzenden Kanälen und der ausgedehnten Boskettzone zwischen Lustheim und Neuem Schloss wurde, nach dem Vorbild von Versailles, von Henrico Zucalli im Zusammenhang mit der Errichtung von Schloss Lustheim ab 1684 konzipiert.

Der Barockgarten ist für seine beeindruckenden Parterres bekannt. Parterres sind aufwendig gestaltete Beet anlagen, die in geometrischen Formen angelegt sind und oft mit akkurat geschnittenen Buchsbaumhecken und Blumenbeete unterteilt worden sind.

Der Garten verfügt über ein ausgeklügeltes Wegesystem, das den Besuchern ermöglicht, den Garten in all seiner Pracht zu genießen. Die Wege sind meist von Alleen gesäumt, die aus Bäumen und Hecken bestehen. Der Barockgarten ist reich an Skulpturen und anderen Kunstwerken. Viele dieser Skulpturen sind aus Stein oder Bronze gefertigt und dienen als dekorative Elemente im Garten.

Wasserfall in Schloss Schleißheim

Wasser spielt in diesem wundervollen Garten eine wichtige Rolle. Das Wasserspiel am Mittelkanal ist eine imposante Wasseranlage, die aus zahlreichen Wasserspeiern und -fontänen besteht. Die Fontänen werden durch Pumpen angetrieben, die das Wasser aus einem Reservoir in den Kanal leiten.

Meißener Porzellansammlung

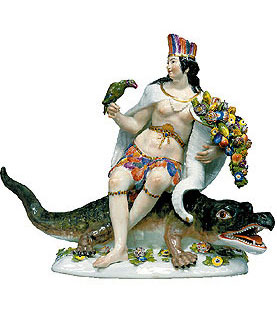

In den Räumen von Schloss Lustheim ist die nach Dresden bedeutendste Sammlung früher Meißener Porzellane von Prof. Dr. Ernst Schneider ausgestellt (Zweigmuseum des Bayerischen Nationalmuseums). Die Sammlung bietet einen umfassenden Überblick über die Produktion der Meißener Porzellanmanufaktur von ihrer Gründung im Jahr 1710 bis in die Zeit des Siebenjährigen Krieges (1756-1763).

Der Bogen spannt sich dabei von Geschirren und Figuren der Böttgerzeit, über die berühmten Chinoiserien des Porzellanmalers Johann Gregorius Höroldt, die von August dem Starken besonders geschätzten "indianischen" Dekore bis hin zu den plastischen Meisterleistungen des Modelleurs Johann Joachim Kaendler wie sie die lebendig modellierten Tierfiguren bezeugen.

Dame mit Krokodil, Meißen - Erdteilgruppe "Amerika", Modell von Johann

Friedrich Eberlein, Peter Reinicke und

Johann Joachim Kaendler, Meißen, 1745

Einen besonderen Höhepunkt stellen die zahlreichen Porzellane aus dem Wappenservice des Grafen Sulkowski und dem legendären Schwanenservice des Grafen Heinrich von Brühl dar, die eine Vorstellung vom Glanz barocker Festtafeln geben.